早上刷中汽协的10月数据时,手里的茶差点洒在键盘上——新能源汽车销量占比居然冲至51.6%,而且这次不是“乘用车单算”,是把商用车、出口全裹进去的“全口径”突破。去年7月乘用车破50%时,大家还在说“等商用车跟上才算真反转”,没想到才一年多,这道“油电分水岭”就被彻底冲开了。

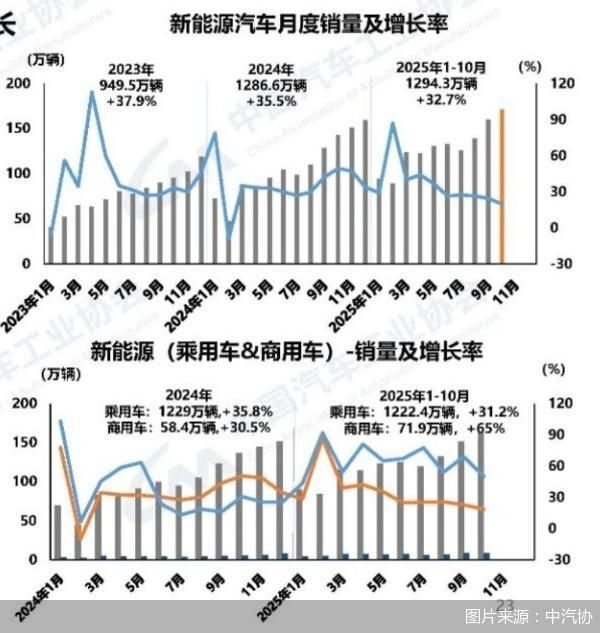

先掰碎数据看细节:10月新能源产销分别是177.2万和171.5万辆,同比都涨了20%出头。国内卖了145.9万,其中乘用车137.7万(增速虽降到10.3%,但基数早堆成了小山),最惊喜的是商用车——8.2万辆,同比暴涨52.4%。楼下物流园的张哥上周还跟我念叨:“现在电动货车能拉3吨货跑200公里,充电才30块,比燃油车省一半成本。”你看,商用车的爆发从不是空穴来风,是基层需求用脚投票投出来的。

更炸的是出口——25.6万辆,同比几乎翻倍。同事刚从欧洲采访回来,说比亚迪元PLUS在德国要排3个月队,“以前是我们追着买进口车,现在反过来了”。前10个月新能源出口超200万辆,这数字背后是长城在东南亚卖皮卡、蔚来在挪威建换电站、吉利收购宝腾后的本地化生产——中国车企的“出海”早不是“卖便宜货”,是带着三电技术和品牌闯世界。

还有中国品牌的崛起——10月中国品牌乘用车卖了214.8万,占比72.5%,比去年多了2.4个百分点。新能源领域更夸张,自主品牌渗透率高达77.9%,意思是每10个买新能源的人里,8个选的是比亚迪、吉利、长安这些“自己人”。昨天跟做汽车销售的朋友吃饭,他说:“现在客户一进来就问‘续航多少’‘充电快吗’,燃油车的宣传册都堆在角落落灰。”

办公室讨论这事时,老周(做了20年汽车记者)抽着烟说:“以前说‘弯道超车’总像口号,现在看前五名的新能源集团——比亚迪、吉利、上汽、长安、东风,占了63.5%的份额,这是真把电池、电机的技术变成了市场话语权。”刚毕业的小琳插了句:“我妈上周把开了6年的燃油车换成了比亚迪秦PLUS,说‘加一次油的钱能充一个月电’。”你瞧,数据从来不是冰冷的数字,它藏在小区新增的充电桩里,藏在快递小哥的电动三轮里,藏在普通人“算一笔经济账”的选择里。

从2009年“十城千辆”试点,到2022年破500万辆,再到2024年全口径超燃油车,这15年不是“突然爆发”,是无数企业啃下电池续航、充电设施的硬骨头,是政府搭起补贴、牌照的框架,是消费者从“试试看”到“主动选”的转变。以前我们羡慕欧美日的汽车产业,现在反过来,欧洲街头跑着我们的车,东南亚物流园用着我们的电动货车,这种“反转”比任何口号都有力量。

晚上下班路过4S店,橱窗里的新能源车型摆得满满当当,销售小哥笑着招呼:“哥,看看新到的吉利银河L7?续航115km,充电10分钟能跑80公里。”风里飘着糖炒栗子的香味,突然想起去年这个时候,我还在跟朋友争论“新能源会不会是昙花一现”,现在才明白——所谓时代的转折点,从来不是敲锣打鼓来的,它藏在一个个数据里,落在每个人的生活里,然后某天突然告诉你:哦,原来我们已经走到这里了。

路口的红绿灯跳成绿色,一辆绿牌的比亚迪宋Pro从身边驶过,副驾的小朋友扒着窗户喊:“爸爸,我们的车是电动的!”我笑着点头,突然觉得——这场“油电反转”,其实早就在普通人的生活里埋下了种子,只是今天终于开出了花。